Jane Birkin Michel Piccoli in

EIN KLEINES LUDER

● LA FILLE PRODIGUE / EIN KLEINES LUDER (F|1981)

mit Natasha Parry, René Féret, Audrey Matson und Eva Renzi

eine Produktion der Les Productions de la Guéville | Gaumont

ein Film von Jacques Doillon

»Nimm deine Medikamente!«

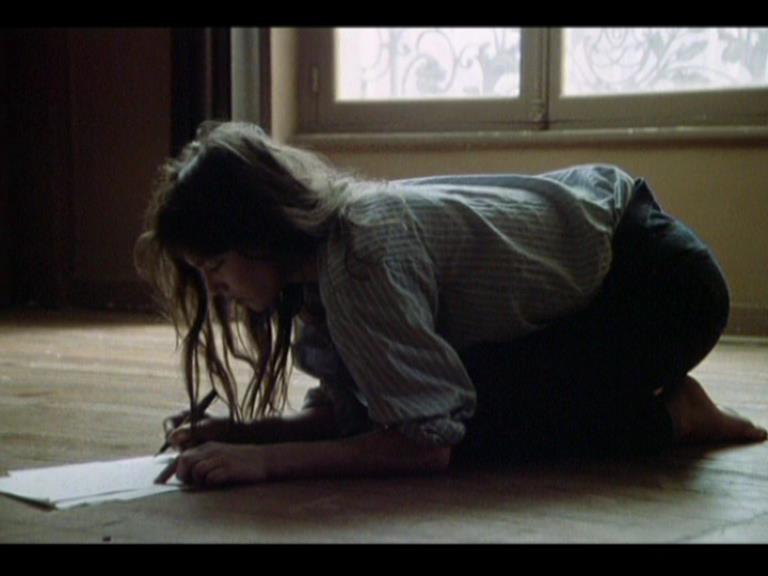

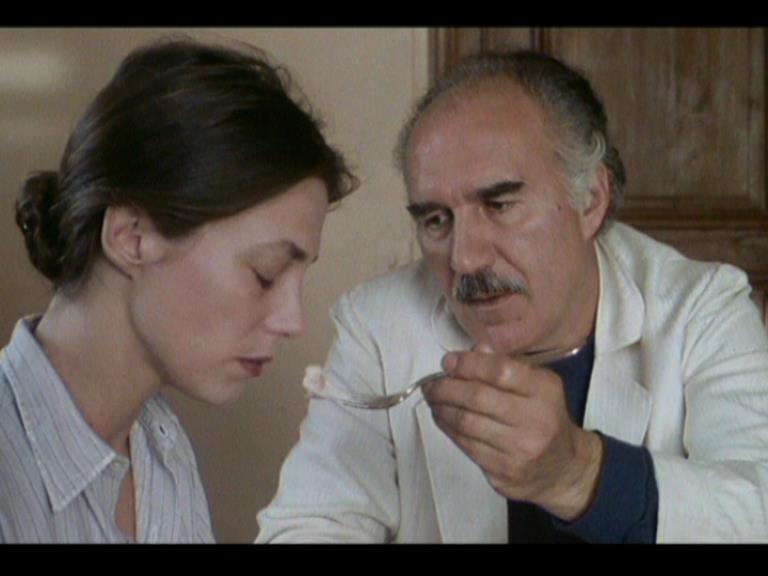

Anne (Jane Birkin) flüchtet nach einem Streit mit ihrem Mann (René Féret) zu ihren Eltern (Michel Piccoli und Natasha Parry) ans Meer, um Abstand zu gewinnen. Annes Gemütszustand ist schwer angeschlagen und ihre Eltern stehen ihrer schlechten Konstitution und der kompletten Situation hilflos gegenüber. Als sie auch noch davon erfährt, dass sich ihr Vater in eine ehemalige Tänzerin (Eva Renzi) verliebt hat und ihre Mutter verlassen will, bricht Anne innerlich komplett zusammen. Fortan bettelt sie förmlich um Liebe und Anerkennung und versucht ihrem Vater mit allen Mitteln näher zu kommen, doch dieser hält die emotionalen Kapriolen seiner Tochter nicht mehr lange aus...

Jacques Doillon inszenierte im Jahr 1979 den Film "La drôlesse", der in Deutschland unter dem Namen "Ein kleines Luder" vermarktet wurde, daher kommt es zu einigen Irritationen, da dieser Beitrag von 1981, ebenfalls inszeniert von Doillon, kurzerhand den gleichen Titel verpasst bekam. Betrachtet man die französischen Originaltitel, so handelt es sich um weitgehend freie Übersetzungen, die höchstens den Themen nahekommen. Möglicherweise wollte man mit der identischen Namensgebung ein paar zusätzliche Zuschauer anlocken. Was die erneute Titelgebung betrifft, wurde die Sache zumindest im Kern getroffen, denn Jane Birkin leistet in dieser Beziehung sozusagen tatkräftige Unterstützung, die allerdings zwischen Überzeugung, sowie einer Art Gratwanderung, hin- und herpendelt. Interessant ist, dass es der Film in der Bundesrepublik anscheinend zu keiner Kino-Auswertung gebracht hat, aber man muss es sagen wie es ist, dass der überaus schwermütige Tenor und die lethargische Umsetzung der Geschichte nicht gerade massentauglich wirkt. Das soll allerdings nicht heißen, dass man es gleichzeitig mit einem vollkommen uninteressanten Beitrag zu tun bekommt. Das französische Kino muss man mit all seinen Reibungsflächen und Finessen global - oder vielleicht sogar bedingungslos - zu schätzen wissen, um sich auch mit einem derart schwerfälligen Vehikel anzufreunden, denn wie erwähnt, wird es phasenweise nämlich äußerst zäh und sogar anstrengend zugehen, insbesondere wenn die Dialoglastigkeit mal wieder abenteuerliche Formen annimmt. Wie könnte es anders sein, dass diese Eindrücke auch noch mit befremdlichen Handlungsweisen und Bildern ausgeschmückt werden und schließlich festigt sich der Eindruck, dass sich die Geschichte in sich selbst verfängt. Nichtsdestotrotz ist der Einstieg und der anfängliche Verlauf sehr anschaulich und man kann dem Geschehen interessiert folgen. Feine zynische Spitzen sorgen für die nötigen Momente, bis Jane Birkin alles daran setzen wird, das sichere Terrain des dramatischen Kinos mutwillig in Stücke zu spielen.

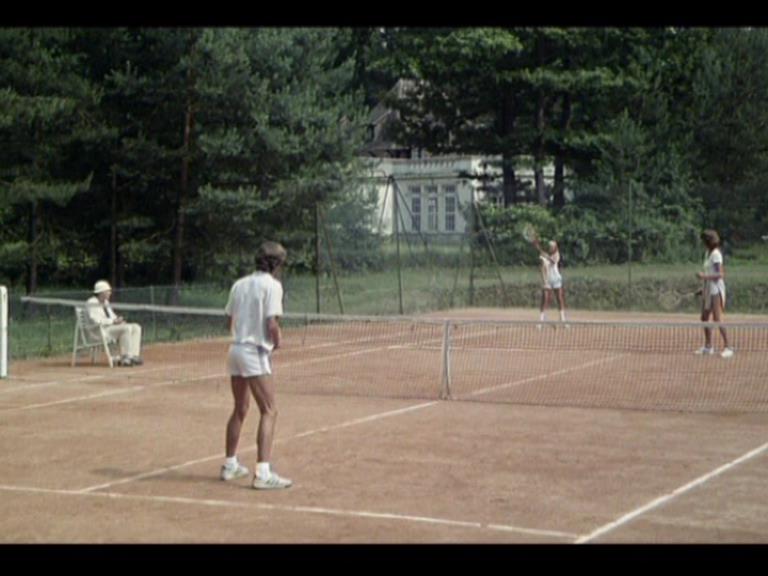

»Die bösen Dämonen sind alle unterwegs. Sie feiern ein Fest in meinem Kopf. Den Gedanken akzeptieren, dass ich verrückt bin, verwirrt, erschöpft von meiner eigenen Nichtigkeit.« Derartige Monologe und Dialoge wird man zuhauf um die Ohren gehauen bekommen und alle Wege führen in diesem Verlauf zu der diffusen psychischen Erkrankung, die alle Beteiligten, so auch den Zuschauer, im Würgegriff halten wird. Die Regie ist weniger an Thematisierung und Aufklärung als an großspurig klingenden Worthülsen interessiert, die nach dem ersten Drittel plötzlich und ungehindert auftreten. Es wird schwer. Es wird ungemütlich. Es könnte unerträglich werden. Das Verhältnis zwischen Tochter und Vater wird hier zum Mittelpunkt hochstilisiert und Dank Jane Birkin fragt man sich etwa nach einer halben Stunde permanent, mit was für einem zutiefst zerrütteten Geschöpf man es denn eigentlich zu tun hat. Doillon, der zu dieser Zeit mit seiner Hauptdarstellerin liiert war, spielt zwar gezielt mit Befremdlichkeiten, dies allerdings vollkommen verzerrt und schließlich unverhältnismäßig. In Verbindung mit Michel Piccoli entstehen Vater-Tochter-Sequenzen, die auf ihrer verschachtelten bis unterschwellig sexualisierten Basis weniger erschrecken und zum Nachdenken anregen, als dass sie einfach nur vollkommen widerwärtig wirken. »Dass einem zwei Brüste wachsen geschieht nur, um die Väter abzustoßen!« Als Zuschauer sollte man sich besser weitere Fragen ersparen, um zu versuchen, den Film nicht voreilig und komplett abzuschreiben. Ein Vater erlebt seinen, na ja, dritten Frühling. Seine Frau reagiert mit hinnehmender Zurückhaltung und die Tochter konspiriert im Hintergrund, indem sie ihre Erkrankung als perfide Waffe einsetzt. In diesem Zusammenhang springen einem die Allüren der angriffslustigen Protagonistin äußerst negativ ins Auge, ihre unberechenbaren Kehrtwendungen entwaffnen sogar eine sonst so über die Maßen schlagfertige Eva Renzi. Die Regie und die Hauptdarstellerin arbeiten mit Hochdruck daran, den Zuschauer empfindlich zu treffen, doch leider geschieht dies nicht im Sinne von konstruktivem Fordern, sondern in Form eines unüberwindbaren Distanzaufbaus, der den Film schlussendlich zu dem degradiert, was er eigentlich ist: Ein über weite Strecken dramatisierter und überstilisierter Versuch, Alternativen zu bündeln, Schockmomente in der menschlichen Psyche zu präsentieren und verkrampft anders auszusehen, als es normalerweise üblich ist. So helfen auch die idyllischen Bilder, das pittoresk und beinahe familiär wirkende Setting nicht über die Querelen der verlorenen, um Aufmerksamkeit buhlenden Tochter hinweg. Ganz im Stil großer französischer Beiträge bleibt also nur folgender Alternativtitel: "Les téléspectateurs perdus".

Jacques Doillon inszenierte im Jahr 1979 den Film "La drôlesse", der in Deutschland unter dem Namen "Ein kleines Luder" vermarktet wurde, daher kommt es zu einigen Irritationen, da dieser Beitrag von 1981, ebenfalls inszeniert von Doillon, kurzerhand den gleichen Titel verpasst bekam. Betrachtet man die französischen Originaltitel, so handelt es sich um weitgehend freie Übersetzungen, die höchstens den Themen nahekommen. Möglicherweise wollte man mit der identischen Namensgebung ein paar zusätzliche Zuschauer anlocken. Was die erneute Titelgebung betrifft, wurde die Sache zumindest im Kern getroffen, denn Jane Birkin leistet in dieser Beziehung sozusagen tatkräftige Unterstützung, die allerdings zwischen Überzeugung, sowie einer Art Gratwanderung, hin- und herpendelt. Interessant ist, dass es der Film in der Bundesrepublik anscheinend zu keiner Kino-Auswertung gebracht hat, aber man muss es sagen wie es ist, dass der überaus schwermütige Tenor und die lethargische Umsetzung der Geschichte nicht gerade massentauglich wirkt. Das soll allerdings nicht heißen, dass man es gleichzeitig mit einem vollkommen uninteressanten Beitrag zu tun bekommt. Das französische Kino muss man mit all seinen Reibungsflächen und Finessen global - oder vielleicht sogar bedingungslos - zu schätzen wissen, um sich auch mit einem derart schwerfälligen Vehikel anzufreunden, denn wie erwähnt, wird es phasenweise nämlich äußerst zäh und sogar anstrengend zugehen, insbesondere wenn die Dialoglastigkeit mal wieder abenteuerliche Formen annimmt. Wie könnte es anders sein, dass diese Eindrücke auch noch mit befremdlichen Handlungsweisen und Bildern ausgeschmückt werden und schließlich festigt sich der Eindruck, dass sich die Geschichte in sich selbst verfängt. Nichtsdestotrotz ist der Einstieg und der anfängliche Verlauf sehr anschaulich und man kann dem Geschehen interessiert folgen. Feine zynische Spitzen sorgen für die nötigen Momente, bis Jane Birkin alles daran setzen wird, das sichere Terrain des dramatischen Kinos mutwillig in Stücke zu spielen.

»Die bösen Dämonen sind alle unterwegs. Sie feiern ein Fest in meinem Kopf. Den Gedanken akzeptieren, dass ich verrückt bin, verwirrt, erschöpft von meiner eigenen Nichtigkeit.« Derartige Monologe und Dialoge wird man zuhauf um die Ohren gehauen bekommen und alle Wege führen in diesem Verlauf zu der diffusen psychischen Erkrankung, die alle Beteiligten, so auch den Zuschauer, im Würgegriff halten wird. Die Regie ist weniger an Thematisierung und Aufklärung als an großspurig klingenden Worthülsen interessiert, die nach dem ersten Drittel plötzlich und ungehindert auftreten. Es wird schwer. Es wird ungemütlich. Es könnte unerträglich werden. Das Verhältnis zwischen Tochter und Vater wird hier zum Mittelpunkt hochstilisiert und Dank Jane Birkin fragt man sich etwa nach einer halben Stunde permanent, mit was für einem zutiefst zerrütteten Geschöpf man es denn eigentlich zu tun hat. Doillon, der zu dieser Zeit mit seiner Hauptdarstellerin liiert war, spielt zwar gezielt mit Befremdlichkeiten, dies allerdings vollkommen verzerrt und schließlich unverhältnismäßig. In Verbindung mit Michel Piccoli entstehen Vater-Tochter-Sequenzen, die auf ihrer verschachtelten bis unterschwellig sexualisierten Basis weniger erschrecken und zum Nachdenken anregen, als dass sie einfach nur vollkommen widerwärtig wirken. »Dass einem zwei Brüste wachsen geschieht nur, um die Väter abzustoßen!« Als Zuschauer sollte man sich besser weitere Fragen ersparen, um zu versuchen, den Film nicht voreilig und komplett abzuschreiben. Ein Vater erlebt seinen, na ja, dritten Frühling. Seine Frau reagiert mit hinnehmender Zurückhaltung und die Tochter konspiriert im Hintergrund, indem sie ihre Erkrankung als perfide Waffe einsetzt. In diesem Zusammenhang springen einem die Allüren der angriffslustigen Protagonistin äußerst negativ ins Auge, ihre unberechenbaren Kehrtwendungen entwaffnen sogar eine sonst so über die Maßen schlagfertige Eva Renzi. Die Regie und die Hauptdarstellerin arbeiten mit Hochdruck daran, den Zuschauer empfindlich zu treffen, doch leider geschieht dies nicht im Sinne von konstruktivem Fordern, sondern in Form eines unüberwindbaren Distanzaufbaus, der den Film schlussendlich zu dem degradiert, was er eigentlich ist: Ein über weite Strecken dramatisierter und überstilisierter Versuch, Alternativen zu bündeln, Schockmomente in der menschlichen Psyche zu präsentieren und verkrampft anders auszusehen, als es normalerweise üblich ist. So helfen auch die idyllischen Bilder, das pittoresk und beinahe familiär wirkende Setting nicht über die Querelen der verlorenen, um Aufmerksamkeit buhlenden Tochter hinweg. Ganz im Stil großer französischer Beiträge bleibt also nur folgender Alternativtitel: "Les téléspectateurs perdus".